Índice

De Caxias para Caxias Sem rumo e sem mapa

A atividade do youtuber Júnior Seno assumiu proporções inesperadas a partir de suas viagens pelo interior do estado de São Paulo.

Num final de tarde, em posto de gasolina na rodovia Raposo Tavares, próximo de Assis, a 70 km de Ourinhos, onde reside, Júnior avistou o “bruto” azul, como os aficionados referem-se aos antigos caminhões FNM, os fenemês.

Logo vieram as reminiscências. O caminhão trazia-lhe lembranças de família, das viagens do pai pelas estradas de terra do Brasil, muitas vezes acompanhado da esposa.

“Puxava” fubá, farinha de milho e outros produtos da região de Cambará, Paraná, que levava para São Paulo e de onde retornava com mercadorias.

Júnior formou-se em administração e marketing e desenvolveu seu talento inato para comunicação popular no rádio, como locutor de porta de loja e, agora, apresentador de programas no YouTube, atividade à qual se dedica nos intervalos do trabalho em sua lanchonete.

Com a pandemia o movimento da lanchonete caiu. As refeições passaram a ser entregues em marmitas, que incluíam torresmos fornecidos por um fabricante do Paraná e que se tornaram muito apreciados pela clientela.

O negócio prosperou e Júnior, com seu pai, iniciou produção própria de torresmos e programou uma série de vídeos sobre o petisco – A Rota do Torresmo, tour gastronômico que começaria logo a produzir.

Enquanto isso, em Chavantes, a 20 km de Ourinhos, Adriel, é outro ativo produtor de vídeos sobre mecânica, solda e fabricação de peças em sua oficina, TecnoSolda Inox, onde trabalha desde os 12 anos de idade, ao lado do pai.

Adriel tem especial interesse por caminhões antigos, que repara, reconstrói e põe de volta na estrada. Está empenhado na recuperação de uma cabine de fenemê comprada por José Antonio Tarifa num ferro-velho de Ponta Grossa.

Num domingo de inverno, com frio e vento, Adriel decidiu mostrar o fenemê de Tarifa no canal de Júnior. Não perdeu tempo. Montou em sua moto e seguiu para a casa onde estava o caminhão para começar as filmagens. Os primeiros vídeos mostram Tarifa na direção de seu fenemê amarelo e Júnior narrando ultrapassagens que surpreendiam os motoristas de caminhões e carros mais novos na Raposo Tavares.

Nesse dia a audiência do canal registrou milhares de acessos, muito acima do interesse despertado pelos programas sobre torresmos. A inesperada repercussão estimulou a produção de mais vídeos que mostram o motor, a recuperação da cabine e o transporte de adubo para fazendas da região.

As aventuras de um dos poucos fenemês originais ainda em atividade agitou a ativa comunidade de caminhoneiros e admiradores de fenemês que reúne milhares de pessoas em clubes, sites e redes sociais para mostrar fotos e contar histórias das estradas.

Tarifa começou aos 15 anos acompanhando o pai. Aprendeu a dirigir nas estradas de terra pelo interior do Brasil. O desafio de manter o caminhão em funcionamento levou-o a aprender mecânica. Monta, solda, adapta peças que encontra em ferros-velhos. Chegou a introduzir avanços técnicos em seu fenemê – uma segunda caixa de câmbio e turbo para obter mais potência e velocidade. Maneja as várias alavancas da cabine com destreza e precisão enquanto seu caminhão desliza velozmente pela pista.

A aposentadoria modesta e o gosto pela vida na estrada fazem com que continue trabalhando.

O primeiro fenemê de seu pai, modelo 1957, foi pago com um “papagaio”, como era conhecido o empréstimo bancário.

Em 1960, comprou um novo, que foi buscar na fábrica, em Xerém, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro para assegurar-se de que seu fenemê viria com a recém lançada cabine Brasinca de aço inoxidável, equipada com cama. Esperou 15 dias num hotel da cidade, sem êxito, e retornou a Chavantes com o modelo antigo.

Lembra que os desafios nas estradas eram diferentes dos atuais. Menos correria, menos estresse, menos drogas, mais camaradagem nos atoleiros que podiam durar semanas, com comida racionada e compartilhada. Roubos de carga existiam. Mas os métodos dos assaltantes eram outros. Aproveitavam-se da lentidão dos fenemês para escalar a carroceria nas subidas. Em cima da carga, lançavam o que podiam para ser recolhido pela quadrilha na estrada.

A proteção contra os ladrões era dada por cachorros que os caminhoneiros levavam equilibrando-se no alto da carga.

Tarifa aguarda, ansioso, o trabalho de Adriel na renovação da cabine. Para financiar o projeto, Júnior criou uma vakinha que cobrirá o custo do material. A mão-de-obra será fornecida, sem custo, por Adriel e por um tapeceiro de cidade próxima a Chavantes, que fará a forração do interior da cabine.

Cidade dos motores e homens novos

A criação de uma fábrica de motores no Brasil começou como um sonho do oficial do Exército e engenheiro aeronáutico Antonio Guedes Muniz.

Em seu trabalho A Construção de Aviões e Motores no Brasil, apresentado ao 1º Congresso Nacional de Aeronáutica, em 1934, em São Paulo, ele traçou as linhas do projeto.

Competência e experiência não lhe faltavam. Ainda major, projetou o primeiro avião fabricado em série no Brasil, em 1935, o Muniz M-7, pela Companhia Nacional de Navegação Aérea, do empreendedor e industrial Henrique Lage, no Rio de Janeiro.

A força aérea militar pertencia aos quadros do Exército e da Marinha. A FAB – Força Aérea Brasileira foi criada em 1941 com aviões, instalações e pessoal transferidos das outras forças.

O Brigadeiro, como ficou conhecido, formou-se no Brasil e fez pós-graduação em engenharia aeronáutica na Sorbonne, em Paris. Lá conheceu o urbanista e arquiteto Attílio Correia Lima, formado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro e graduado, em 1930, pelo Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris.

Em seus encontros começou a tomar corpo a ideia do que viria a ser a Cidade dos Motores.

O urbanista recomendou ao militar a leitura do livro de Le Corbusier, La Ville Radieuse. Um dos nomes mais importantes do urbanismo e da arquitetura, nascido na Suíça e radicado na França, Le Corbusier ficou conhecido por seus grandes e inovadores projetos.

Projetou a Ville Radieuse – a Cidade Radiante, em Marselha, com edifícios apoiados em pilares e com espaços ordenados para atender às necessidades do cotidiano dos moradores.

O sonho do Brigadeiro começou a materializar-se em 1938 quando o governo Vargas designou-o, junto com o engenheiro aeronáutico Jussaro Fausto de Souza e o engenheiro civil Adroaldo Junqueira Alves, para planejar uma fábrica brasileira de motores de avião, com tecnologia da Wright Aircrafts, dos Estados Unidos.

Entre os apoios valiosos que conseguiu estava o do almirante Ernani do Amaral Peixoto, casado com Alzira Vargas, que era chefe do gabinete civil da presidência da República de seu pai, Getúlio Vargas.

Em 1940, foi autorizado crédito para o projeto da futura Cidade dos Motores.

O Brigadeiro logo convocou Attílio Correia Lima para a missão de replicar na baixada fluminense a grandeza da Cidade Radiante, de Le Corbusier.

A Cidade dos Motores seria um marco do Brasil industrializado e gênese do homem novo, trabalhador ordeiro, com propósitos alinhados aos das lideranças nacionais comprometidas com a construção da grande nação. Um monumento ao progresso.

Em 1941, o Brigadeiro sobrevoou áreas de pântano em Nova Iguaçu para identificar o melhor local nos contrafortes da serra de Petrópolis, próximo ao mar, ferrovias e estradas e protegido, num mundo em guerra. Foram previstas três unidades: a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Tratores e a Fábrica Nacional de Aviões de Transporte.

O Brigadeiro Muniz queria que a iniciativa privada liderasse o projeto pois, como argumentava, “o estado é, como sempre foi e assim será eternamente, um péssimo industrial, com intenções políticas”.

Propunha parceria internacional, “sob a direção de brasileiros e tecnicamente subordinada à fábrica estrangeira de valor mundial”.

A busca de parceiros privados mostrou-se complicada e demorada e atrasaria ainda mais o projeto. A via mais rápida escolhida foi a dos investimentos públicos dos cofres do IAPI – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Criados por Vargas, em 1936, os institutos de categorias profissionais foram unificados no INSS – Instituto Nacional de Previdência Social, em 1966.

Em 1941, áreas em Xerém começaram a ser desapropriadas. Enquanto isso, o Brigadeiro Muniz seguia para os Estados Unidos para negociar a compra dos equipamentos da Wright Aircrafts para a fábrica.

Mas a jornada prometia ser longa e cheia de surpresas. No dia 7 de dezembro daquele ano, um ataque fulminante da força aérea japonesa destruiu a base naval americana de Pearl Harbor, em Honolulu, Hawaii. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e entraram efetivamente na II Guerra Mundial.

As negociações para a fábrica brasileira foram interrompidas. O tema só voltaria à pauta dois anos depois, em janeiro de 1943, quando Vargas encontrou-se com o Presidente Roosevelt, em Natal, para negociar a participação do Brasil nas forças aliadas.

Dois grandes projetos foram apresentados – a Usina Siderúrgica de Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores, ambas de interesse estratégico para os Estados Unidos. Os empreendimentos receberiam recursos do programa econômico de guerra para indústrias em países considerados seguros – a Lend & Lease Act, lei de empréstimos e arrendamentos.

Tudo parecia voltar ao seu curso para que o projeto da Cidade dos Motores fosse, finalmente, completado.

Mas, novamente, o destino iria mostrar-se insidioso para o nascente sonho brasileiro de uma indústria com tecnologia de última geração.

A mão invisível do destino

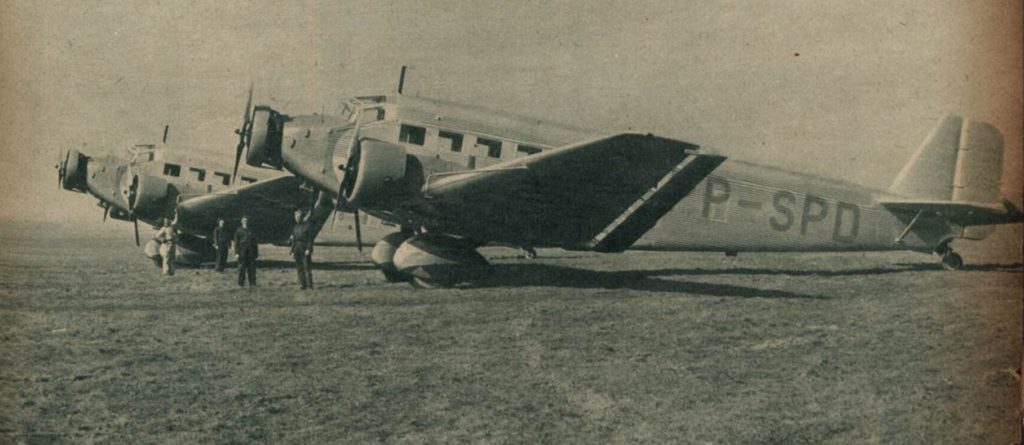

No dia 27 de agosto de 1943, uma sexta-feira, o arquiteto Attílio Correia Lima embarcou, no aeroporto de Congonhas, no Junkers 52 da Vasp, batizado de “Cidade de São Paulo”.

O destino era o Rio de Janeiro onde, na segunda-feira, ele apresentaria o projeto da Cidade dos Motores.

Aos 44 anos de idade, esse era um momento culminante na carreira do urbanista e arquiteto que já ostentava um invejável portfólio de obras, entre as quais o aeroporto Santos Dumont, onde desembarcaria após o voo de menos de duas horas. No centro do Rio de Janeiro, esse aeroporto havia sido inaugurado em 1936, também com um voo da Vasp, a empresa aérea fundada por empresários paulistas e que acabara de ser comprada pelo governo do estado de São Paulo.

Lotado, como de costume, o voo levava três tripulantes e 18 passageiros, entre os quais o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar e sua comitiva de três religiosos; o jornalista Cásper Líbero, diretor do jornal A Gazeta, influente diário paulista, e o arquiteto da Cidade dos Motores.

As 7h45 da manhã o Cidade de São Paulo acionou seus três poderosos motores, tomou velocidade pela pista de Congonhas e decolou.

O “Tia JU”, como era conhecido, cumpriu seu voo normalmente. O pouso estava confirmado para às 9h30. À chegada, nuvens baixas cobriam a baía de Guanabara e um denso nevoeiro no Santos Dumont frustrou a primeira tentativa de pouso.

O comandante Romeu Fávero de Favret arremeteu e aprumou o avião para nova tentativa. Com a pista à frente, não conseguiu desviar-se do prédio da Escola Naval, construído numa ilha adjacente ao aeroporto. A asa do Junkers chocou-se contra a cumeeira do prédio e o avião espatifou-se. A fuselagem mergulhou no mar. Apenas três passageiros sobreviveram. Entre os mortos, o cardeal e seu séquito, o jornalista e o arquiteto.

O trágico episódio interferiu nos planos para a Cidade dos Motores. Mas o Brigadeiro não se abateu. Num lance de ousadia e descortino, contratou um famoso escritório de urbanismo e arquitetura de Nova York – o TPA Town Planning Associates, que teria a missão de concluir o projeto de Attílio, com incentivos concedidos pelo governo Rooselvelt na chamada “política de boa vizinhança”.

O projeto previa uma população de 25 mil habitantes e uma cidade autossuficiente, inspirada em modelos americanos, com habitação, educação, lazer, comércio, serviços e alimentação. A floresta nativa nos morros seria preservada.

A proposta teve grande repercussão, tendo sido apresentada na exposição Two Cities realizada no MoMa – Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1947.

Em artigo na revista Brésil. L’Architetture d’aujourd’hui Le Corbusier saudou o projeto como “admirável sob todos os pontos de vista”.

“É um trabalho bem feito. Paisagem, clima, topografia, ciência combinam o engenheiro com o arquiteto, num todo harmonioso, escrupuloso, que inspira confiança”.

Casas e edifícios residenciais para os trabalhadores, área de residências de alto padrão para chefes e gestores; hotel confortável, com sala de jogos, bar e restaurante para engenheiros e visitantes, jardins, quadras de esportes; cinema, com projetores que nada ficavam a dever às melhoras salas do Rio de Janeiro; escolas, com professores e merenda pagos pela empresa; médicos para trabalhadores e suas famílias, terrenos para a construção de igreja e clubes, áreas de cultivo e criação de animais para abastecimento dos trabalhadores.

Finalmente, a inauguração, com a presença de Getúlio Vargas, em 20 de abril de 1944, para comemorar o 62º aniversário do ditador, ocorrido no dia anterior.

O Brigadeiro pontificava como patrão, protetor, provedor e autoridade legitimada pelo estado, com carisma, paternalismo e presença permanente. Disciplina, respeito à hierarquia e relações harmoniosas com os superiores eram princípios fundamentais para o trabalho e para a vida na comunidade. Desvios de conduta não eram tolerados e as punições poderiam incluir corte de salário e até mesmo prisão. Relatos da época mencionam episódio que teria ocorrido após a constatação de furto de pneus na fábrica. Suspeitos foram identificados e uma reunião de trabalhadores teria sido convocada avaliar o episódio e a punição. Encerrada aos gritos de “jaula”, os suspeitos teriam sido removidos para uma prisão improvisada na área de convivência da fábrica, onde ficaram detidos por algum tempo.

Organização, controle e uma fábrica modelar não resultaram, contudo, em eficiência para a conquista do objetivo de produção, nos prazos adequados. Os primeiros motores só ficaram prontos em 1946 e o primeiro deles foi instalado num avião da FAB, que voou até 1956.

A comemoração durou pouco. A guerra havia acabado e os Estados Unidos tinham excedentes oferecidos ao mundo a preço de liquidação. Não havia mais interesse pela fábrica brasileira. A concessão foi encerrada e a FNM, com seu aparato e grandeza, teve que buscar outra vocação.

Diante do fato consumado e da pressão para não transformar o enorme investimento num elefante branco, a direção apressou-se em adaptar as linhas de produção para bens como tratores, geladeiras, bicicletas, peças para a indústria têxtil, entre outros itens procurados pelo mercado.

Não se podia esconder a frustração dessa realidade, diante do destino sonhado para um projeto com tecnologia aeronáutica.

Custos elevados e baixos resultados, levaram o governo a transformar a FNM em empresa de economia mista, controlada pela União. Chegava ao fim o sonho e a era do Brigadeiro Muniz.

Em 1949, nova janela de esperança abre-se para a FNM com o acordo celebrado com a indústria automobilística italiana Isotta Fraschini, conhecida por suas limusines de luxo que encantavam a aristocracia mundial. Personalidades do jetset, como o ator italiano Rodolfo Valentino, gostavam de exibir-se na direção desses carros. No Brasil, iriam fabricar caminhões.

A parceria fabricou seus primeiros caminhões, que foram apresentados em aplaudida parada realizada pelas ruas do Rio de Janeiro.

Mas a alegria durou pouco e nova decepção abateu o ânimo dos que sonhavam com a fábrica brasileira de caminhões. Afetada pela crise econômica do pós-guerra, a Isotta Fraschini associou-se à outra empresa na Itália e encerrou seu negócio no Brasil.

A Era JK e os anos dourados

Os esforços em busca de uma vocação sustentável prosseguiram e, em 1951, novo parceiro foi identificado – a Alfa Romeo. Também conhecida por seus carros luxuosos e velozes, a empresa havia sido estatizada em 1930 e fabricava, além de automóveis, motores de aviões, veículos pesados e material bélico.

No Brasil, a parceria começou bem e, em 1958, foi lançado o FNM D-11000, que marcou presença nas estradas brasileiras e em filmes e fotos da construção de Brasília, onde esses caminhões foram amplamente usados por sua força e capacidade de carga.

A popularidade e a identificação do fenemê como o caminhão do Brasil acompanhavam o orgulho nacional pela nova capital.

Mas a empresa, controlada pelo estado, não tinha a velocidade exigida para ajustar-se a um mercado que começava a abrir-se. Uma nova linha de usinagem de motores para aumentar a produção e reduzir a dependência de importações, levou anos para entrar em operação. Burocracia, lentidão no processo de decisões e falta de apetite por resultados geravam atrasos e custos, confirmando a premonição do Brigadeiro Muniz décadas atrás.

A euforia provocada pelo Plano de Metas do governo JK, trouxe novo gás para a FNM. Com apoio do BNDES, foi lançado seu primeiro automóvel, não por acaso batizado de JK. Inspirado em modelos da Alfa Romeo, o JK, luxuoso e caro, marcou época naqueles anos chamados de dourados.

Outro movimento importante foi o fornecimento de fenemês às forças armadas para renovação da frota de caminhões importados.

Outro movimento importante foi o fornecimento de fenemês às forças armadas para renovação da frota de caminhões importados.

A crise do canal de Suez, em 1956, proporcionou novo momento de reconhecimento público à FNM, com reportagens que mostravam os fenemês do contingente brasileiro da força internacional de paz das Nações Unidas rodando no Egito.

Embora críticas à gestão e ao custo da FNM fossem recorrentes, o papel da empresa foi relevante para a criação de redes de revendas e de serviços em muitas cidades do país que vieram a estimular uma forte indústria de autopeças.

Outra contribuição notável que frutificou foi a formação e qualificação de pessoas em cursos técnicos na fábrica e, de nível superior, na Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Os cursos eram complementados por um programa de fornecimento de partes mecânicas para estudo e treinamento que ajudou a preparar quadros para a indústria automobilística que se instalava no ABC, em São Paulo.

A roda do tempo não favoreceu, contudo, a recuperação da empresa, diante da política de incentivos às grandes empresas mundiais para se estabelecerem no país.

A qualidade dos FNM era reconhecida pelos usuários e os caminhões com o ronco característico de seus motores chamavam a atenção das pessoas nas estradas. Do ponto de vista econômico, a situação era desanimadora e fonte de críticas por seus déficits cobertos com recursos públicos. Um caminho árduo, até mesmo para um fenemê.

Os anos 60 trouxeram as nuvens carregadas da polarização política, com aumento da participação dos sindicatos de trabalhadores no debate, num ambiente internacional de tensão e guerras. Na berlinda, as empresas controladas pelo estado, quando o tema era nacionalização e papel do capital estrangeiro.

Na FNM, o sindicato dos trabalhadores conquistara participação na gestão da fábrica e exercia influência por meio de uma tribuna livre criada no pátio da fábrica – o Bafo da Onça – onde discussões sobre questões trabalhistas, relações com chefes e gestores, invariavelmente ampliavam-se para nacionalização de empresas, capital estrangeiro e reforma agrária.

Os encontros ocorriam no intervalo do almoço e, por vezes, ultrapassavam o horário de retorno ao trabalho.

Em 1961 ocorreu a primeira greve, desde a saída do Brigadeiro do comando da empresa. Os tempos haviam, realmente, mudado e cinco mil trabalhadores aderiram ao movimento.

Em 1963, outra greve para aumento de salários e investimentos para ampliação da fábrica. Naquele ano o presidente João Goulart visitou a fábrica e, em discurso aos empregados, exaltou o nacionalismo, criticou a ineficiência das empresas estatais e o empreguismo e pediu esforços para aumentar a produtividade.

A influência do sindicato cresceu, até 1964, com representação em todos os setores da fábrica. A FNM era peça importante no jogo político.

Inflação próxima dos 100% ao ano, pressão por aumento de salários e situação financeira insustentável da empresa antecipavam a ruína e completavam um cenário sombrio.

Regime Militar. Nova Ordem

Em março, no primeiro dia do golpe militar, tropas do exército ocuparam a fábrica.

Com nova direção a fábrica voltou a funcionar. Novos modelos de caminhões foram lançados, com boa aceitação pelo mercado. Parecia que tudo iria entrar nos eixos, embora as questões econômicas continuassem sem solução.

Em 1967, o problema FNM voltou à mesa de discussões com a criação de um grupo de trabalho que se debruçou sobre a situação da empresa e propostas para privatização. Chegara a hora do réquiem para o sonho da fábrica brasileira de caminhões.

A FNM foi vendida, sem concorrência pública, com a aprovação do Conselho de Segurança Nacional que, como justificado à época, exerceu o poder revolucionário, com base no Ato Institucional número 4.

A parte industrial foi transferida para a Alfa Romeo. Terras e instalações passaram para o Secretaria do Patrimônio da União.

A manutenção dos prédios e espaços comunitários, antes feita pela empresa, foi prejudicada e abriu-se um período de incertezas sobre o futuro das pessoas e dos bens.

As marchas e contramarchas da FNM não foram superadas com a privatização. Em 1976 a Fiat mundial comprou a Alfa Romeo e os planos dos novos donos incluíram o fechamento das operações da FNM, em Xerém e a transferência da produção de caminhões para a fábrica da Fiat, em Betim, Minas Gerais.

As demissões de trabalhadores estimularam a reorganização dos sindicatos e novas greves foram realizadas, a última delas, em 1981, que durou 42 dias. Finalmente, em 1985, a Fiat encerrou a fabricação de caminhões no Brasil.

Em seus mais de 40 anos de atividade, a FNM havia produzido quase 80 mil veículos, a maioria dos quais durante a administração estatal e da Alfa Romeo.

O encerramento da empresa foi melancólico para as instalações de Xerém. O cenário era desalentador, com a comunidade à espera de alguma decisão capaz de renovar as esperanças frustradas.

As expectativas cresceram quando o estado do Rio de Janeiro, em gestões junto ao governo federal, conseguiu que a Ciferal, fábrica de carrocerias de ônibus, ocupasse as antigas instalações da FNM.

Mas a sina da FNM parecia condenada a decepções. A Ciferal foi comprada pela Marcopolo, líder desta indústria, e o último capítulo desta história de esperanças e frustrações completou-se no final de 2020 com o encerramento das atividades na antiga fábrica da FNM.

Novamente, a solidão dos edifícios, outrora radiantes, trazia desesperança para a população local.

Da Cidade dos Motores restam as instalações, com novos inquilinos. As confortáveis casas dos engenheiros, protegidas por segurança e valorizadas no mercado imobiliário local, foram ocupadas pelos mais ricos; o hotel foi alugado ao Fluminense Futebol Clube para centro de treinamento, o cinema virou biblioteca pública, o hospital, cuja construção havia sido iniciada, foi ocupado pelos laboratórios do Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia; a vila dos trabalhadores e os prédios de apartamentos são espectros que testemunham a época de produção e de crença num homem novo.

Em novembro de 2021, a prefeitura de Duque de Caxias informou que o prédio do antigo hotel da FNM estava em reformas para abrigar um hotel-escola.

Sai o fenemê. Viva o novo fenemê!

Enquanto as sombras descem sobre a velha FNM, luzes acendem-se em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul a 1.400 quilômetros de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

Uma nova FNM está debutando e aqui o significado do “M” é Mobilidades.

Tudo começou em 2008 quando a FNM – Fábrica Nacional de Mobilidades registrou a nova marca e obteve os direitos ao tradicional logo, inspirado na Alfa Romeo, que os antigos fenemês ostentam na grade do motor.

A ligação entre as duas empresas é emocional e resgata a mística do fenemê, que conquistou mentes e corações de gerações de brasileiros.

O design das cabines dos novos caminhões elétricos lembra seus lendários ancestrais. As semelhanças param por aí. O modelo de negócio é outro, os investimentos são privados e a concepção dos novos veículos está na vanguarda das tecnologias sustentáveis, com uso de materiais avançados, peso reduzido e alimentados à energia elétrica.

O presidente da FNM Mobilidades, Ricardo Machado, ostenta longa tradição de inovação na indústria automobilística. Em 2001, participou de uma empresa para desenvolver um microcarro urbano de alto desempenho e baixo consumo – o Óbvio! – com foco no mercado americano. Desenvolveram, também, entre outros projetos, um carro conceito elétrico híbrido com motor flex.

Os novos veículos elétricos fazem parte de projeto aprovado pela primeira edição do Programa Aceleradora 100+, da Ambev, em 2019, para ideias inovadoras capazes de mudar o mundo.

Os escolhidos recebem apoios para o desenvolvimento de seus projetos, que incluem contrato de fornecimento à Ambev e acesso a financiadores, alavancas poderosas para a decolagem de startups.

A FNM Mobilidades produz seus veículos para a Ambev em fábrica que funciona nas instalações da Agrale, em Caxias do Sul. Baterias, motores, sistemas digitais e outros componentes de alta tecnologia são fornecidos por parceiros internacionais.

O projeto inova no modelo de negócio. Desenvolvidos para atender a demandas identificadas junto a clientes, os investimentos são garantidos por contratos de pré-venda celebrados diretamente com seus beneficiários, sem interveniência de concessionárias ou revendas.

Os primeiros fenemezinhos já estão em atividade na distribuição de produtos da Ambev. Até 2023, as encomendas serão entregues e a frota de elétricos estará presente nas ruas das principais cidades do país.

As tecnologias embarcadas envolvem sistemas de comunicação em tempo real, câmeras e dispositivos que previnem colisões. No futuro poderão ser introduzidos sistemas para condução remota.

A frota estará conectada à Ambev para acompanhamento de rota, condições de trânsito, trajetos e informações sobre o cliente.

As baterias, carregadas em instalações do cliente, com energia solar e duração adequada para as jornadas de trabalho, pouparão o meio ambiente da descarga de 130 toneladas anuais de emissões de CO², caso utilizassem gasolina ou diesel.

A equipe de diretores da FNM é formada por Celso Santos, Maria Helena Hierneis, Marco Aurélio Rozo, Vicente Azevêdo, Claudionor Sergato, Gustavo Guerrante, Célia Gomes, Rubem Duailibi, Luiz Avelino, Roberto Renner, os irmãos empresários Zeca e Alberto Martins, filhos de José Antonio Martins, um dos fundadores da Marcopolo, e as empresas Osos Holding e Francisco Stedile Participações. O projeto contou com o apoio do consagrado designer automotivo Anísio Campos, um entusiasta do resgate da marca FNM, reconhecido por ter desenvolvido automóveis como os esportivos Puma GT DKW, o Carcará e o microcarro Mini-Dacon 828. A entrega dos mil novos FNMs para a AmBev começou em dezembro de 2021 e prosseguirá durante o primeiro trimestre de 2022.

Ricardo Machado, presidente, FNM Mobilidades

Exploração predatória

A baixada fluminense, ao fundo da baía de Guanabara, foi uma reserva exuberante de riqueza natural. Fluminense vem do latim flumen, que significa rio e ajusta-se ao panorama da rede de cursos d’água que desaguam na baía de Guanabara, uma bacia hidrográfica entremeada por mangues e mata nativa, onde havia muita madeira e fauna.

Tribos indígenas numerosas, como tubinambás e jacutingas , habitavam a região. A presença humana é anterior à essas tribos e data de até 8 mil anos atrás, a julgar pelos volumosos sambaquis encontrados em vários pontos da região. Como cápsulas do tempo, os sambaquis – montanhas de conchas e ossos acumulados por povos que ali viveram – indicam a abundância de alimentos dos rios e baías.

Tudo começou a mudar após o descobrimento. Relatos de 1503 dão conta de expedição que esteve na baía de Guanabara e capturou 40 indígenas, homens e mulheres, provavelmente jacutingas, que foram embarcados nas naus como humanoides sem alma, com araras, antas e outros seres exóticos das terras do fim do mundo, para serem exibidos na Europa.

O que terá passado na mente dessas pessoas ao serem trancafiadas no porão de um navio, expostas a seres estranhos e alimentados com comidas esquisitas? Seria arte de algum espírito maligno vingando-se de alguma ofensa impensada? O que terá acontecido com essas pessoas, uma vez saciada a curiosidade dos europeus?

Terras para produção agrícola, as sesmarias, foram doadas pela coroa portuguesa a seus apaniguados e, em 1565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Estava montado o palco para a avassaladora exploração de recursos naturais que se seguiu.

Fazendas começaram a ser abertas. Açúcar, farinha de mandioca, material de construção, lenha e água eram produzidos para abastecer o Rio de Janeiro.

O ouro, descoberto em Minas Gerais, passou a ser escoado pelos rios e trilhas dos indígenas para portos ao fundo da baía de Guanabara.

Xerém, atualmente um bairro de Duque de Caxias, onde está a FNM, deve seu nome, como avaliam historiadores, a um cidadão inglês, John Charing, dono de barcos que faziam a ligação com a capital pelos rios e baía de Guanabara. A pronúncia de seu nome – “xérem” – teria sido adotado para identificar a região.

Figuras históricas, como Luiz Alves de Lima e Silva – o Duque de Caxias – têm suas vidas ligadas à região. Patrono do Exército, nasceu numa fazenda em Porto da Estrela, em 1803, no dia 25 de agosto, posteriormente adotado como dia do soldado. Ali foi criado o Parque Histórico Duque de Caxias

Ferrovias, como a do Barão de Mauá, inaugurada em 1854; estradas para circulação de mercadorias entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo encurtaram distâncias e abriram espaços para a ocupação do território e expansão da periferia do Rio de Janeiro.

A produção de laranjas teve sua época de destaque, em Nova Iguaçu, até 1930 a maior produtora do país, conhecida como a Califórnia do Brasil e Cidade Perfume pela fragrância das flores de laranjeiras, triste contraste com o mau cheiro das fábricas e dos rios poluídos atuais.

A proximidade da capital estimulava sua vocação de provedora de recursos para serem consumidos pela metrópole e, também, como área de descarte para o que era indesejável nos bairros nobres do Rio de Janeiro.

Assim, em 1830, a fábrica de pólvora que havia sido criada em 1808, próximo à lagoa Rodrigo de Freitas, no coração da capital, foi transferida para Porto da Estrela.

Gente que pudesse gerar incômodo, eventualmente poderia ser transferida para mais longe. A Cidade das Meninas, por exemplo, instituição criada no regime Vargas para abrigar menores em estado de abandono, foram ali confinadas para serem educadas, qualificadas para o trabalho e encaminhadas para ressocialização.

A área reservada para esses jovens acabou sendo aproveitada, também, para abrigar instalações do serviço de combate à malária e fabricação de inseticidas, posteriormente considerados carcinogênicos.

Mais recentemente cogitou-se criar um depósito de material nuclear na região, entulho que as elites não querem em suas vizinhanças. Não fosse a reação da sociedade local e ele lá estaria.

A mata atlântica e suas reservas de água limpa têm sido vítimas de devastação imobiliária e de indústrias que poluíram águas onde antes havia pesca e pessoas se banhavam.

Crime organizado, milícias, corrupção, balas perdidas e achadas em vítimas de crimes, disputas entre facções e corrupção têm sido temas recorrentes na mídia.

Mas há núcleos de resistência cívica que mobilizam a sociedade em torno do resgate da história da região, da preservação de seus valores, das boas práticas sociais e da recuperação da autoestima dos cidadãos para que se orgulhem e sintam-se partícipes da riqueza construída pelas gerações que se sucedem.

A indignação construtiva

O CRPH – Centro de Referência Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias, o Instituto Histórico da Câmara Municipal e sua Associação de Amigos, o Museu Vivo do São Bento, criado por professores da secretaria municipal de educação; organizações e movimentos da sociedade têm mantido alta a régua dessa indignação construtiva.

O Museu Vivo do São Bento oferece, há mais de duas décadas, um programa inovador, o museu de percurso, que organiza grupos para percorrerem roteiros dos registros que ainda restam, numa aula em tempo real.

O Instituto Histórico da Câmara Municipal, fundado em 1973, a partir da antiga Biblioteca José do Patrocínio, guarda a maior parte dos registros históricos disponíveis sobre Duque de Caxias e região.

Com seus mais 70 mil documentos é fonte muito procurada por historiadores e pessoas interessadas em receber e compartilhar conhecimentos.

A revista Pilares da História, editada pelo Instituto, em parceria com a Associação dos Amigos do Instituto Histórico, é publicação de referência sobre a baixada fluminense.

Na linha de frente dessas entidades, professores e historiadores, entre os quais as professoras Marlúcia Santos de Souza e Tânia Amaro, têm papel fundamental nas ações de preservação da memória e mobilização em defesa do patrimônio histórico e natural para que possam ser fruídos pelas futuras gerações e motivo de orgulho para as atuais.

A professora Marlúcia, membro da diretoria do Centro de Referência Patrimonial e Histórico e do Museu Vivo do São Bento é autora de obras fundamentais para a compreensão da região, entre os quais Escavando o Passado da Cidade: História Política da Cidade de Duque de Caxias.

A professora Tânia Amaro, da rede estadual de ensino, historiadora e pesquisadora da Comissão para os Bens Culturais e Artes Sacras da Diocese de Duque de Caxias e diretora do Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias é uma das articuladoras da rede da memória e do patrimônio cultural da baixada. É, também, coordenadora do núcleo de memória e documentação institucional da Unigranrio – Universidade do Grande Rio e autora de obras sobre a história da região, entre os quais Olhares sobre uma cidade refletida e Roteiros e legendas de uma cidade chamada Duque de Caxias.

Há vida inteligente em Duque de Caxias, muito além da cidade-problema exibida pela mídia.

(Tratamento de fotos: Mário Bock / Editor colaborador: Fernando Soares)